IPA Journal 01/2025

Krebserkrankung der Harnblase durch aromatische Amine

Einzelfallbewertung anhand einer Experten-konsentierten BK 1301-Matrix

Aufgrund langer Latenzzeiten besteht für Beschäftigte, die an ihrem Arbeitsplatz gegenüber aromatischen Aminen exponiert waren, auch heutzutage noch ein höheres Risiko, an Harnblasenkrebs zu erkranken. Vorgestellt wird der Fall eines Malers, bei dem die neue BK 1301-Matrix zur Zusammenhangsbegutachtung zwischen Einwirkung und der Erkrankung an Harnblasenkrebs zur Anwendung kam.

Krebserkrankungen an den ableitenden Harnwegen können im beruflichen Kontext insbesondere durch für den Menschen als gesichert krebserzeugend geltende, aromatische Amine verursacht und als Berufskrankheit anerkannt werden. Dazu zählen die von der MAK-Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) in Kategorie 1 eingestuften Substanzen: 2-Naphthylamin (2-NA), 4-Aminobiphenyl (4-ABP), Benzidin, o-Toluidin und 4-Chlor-o-Toluidin (DFG 2024). Darüber hinaus ist auch N-Phenyl-2-Naphthylamin als K1-Kanzerogen eingestuft, das zum einen häufig mit 2-NA verunreinigt war und zusätzlich in geringem Ausmaß im Menschen zu 2-NA verstoffwechselt werden kann.

Verschiedene Berufsgruppen, beispielsweise in der chemischen Industrie, der Gummiherstellung oder im Malerhandwerk, können in der Vergangenheit gegenüber diesen aromatischen Aminen exponiert gewesen sein. Aufgrund von primärpräventiven Maßnahmen wie umfangreichen Verwendungsverboten sind relevante Expositionen heutzutage eher selten (DGUV 2019). Gleichwohl sind die Einwirkungen aus der Vergangenheit aufgrund teils jahrzehntelanger Latenz zwischen Einwirkung und Krebsentstehung nach wie vor bedeutsam: Es werden jährlich etwa 100 Krebserkrankungen als Berufskrankheit (BK-Nr.) 1301 „Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neubildungen der Harnwege durch aromatische Amine“ der Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) durch die Unfallversicherungsträger neu anerkannt.

Ursachen von Krebserkrankungen der ableitenden Harnwege und fehlendes Dosismaß bei der BK-Nr. 1301

Wie bei vielen Krebserkrankungen, ist es auch bei Krebserkrankungen der Harnwege oft schwierig, die auslösende Ursache im Einzelfall zu verifizieren. Bei der Mehrzahl aller Krebserkrankungen der ableitenden Harnwege lässt sich meist kein eindeutiger Auslöser identifizieren. Erkrankungen treten zum Teil auch auf, ohne dass sich überhaupt ein Risikofaktor feststellen lässt. Neben einer beruflichen Exposition gegenüber aromatischen Aminen können auch verschiedene außerberufliche Faktoren zur Krebsentstehung der ableitenden Harnwege beitragen. So stellt zum Beispiel das Tabakrauchen einen bekannten und maßgeblichen außerberuflichen Risikofaktor dar (RKI 2020). Da zur Krebsentstehung sowohl berufliche als auch außerberufliche Ursachen beitragen können und für die Anerkennung einer BK-Nr. 1301 kein konkretes Dosismaß etabliert ist, ergab sich die Notwendigkeit von differenzierten Bewertungskriterien als Handlungshilfe für die Kausalitätsbeurteilung in Einzelfall-bezogenen BK-Feststellungsverfahren.

Bewertungskriterien durch die BK 1301-Matrix

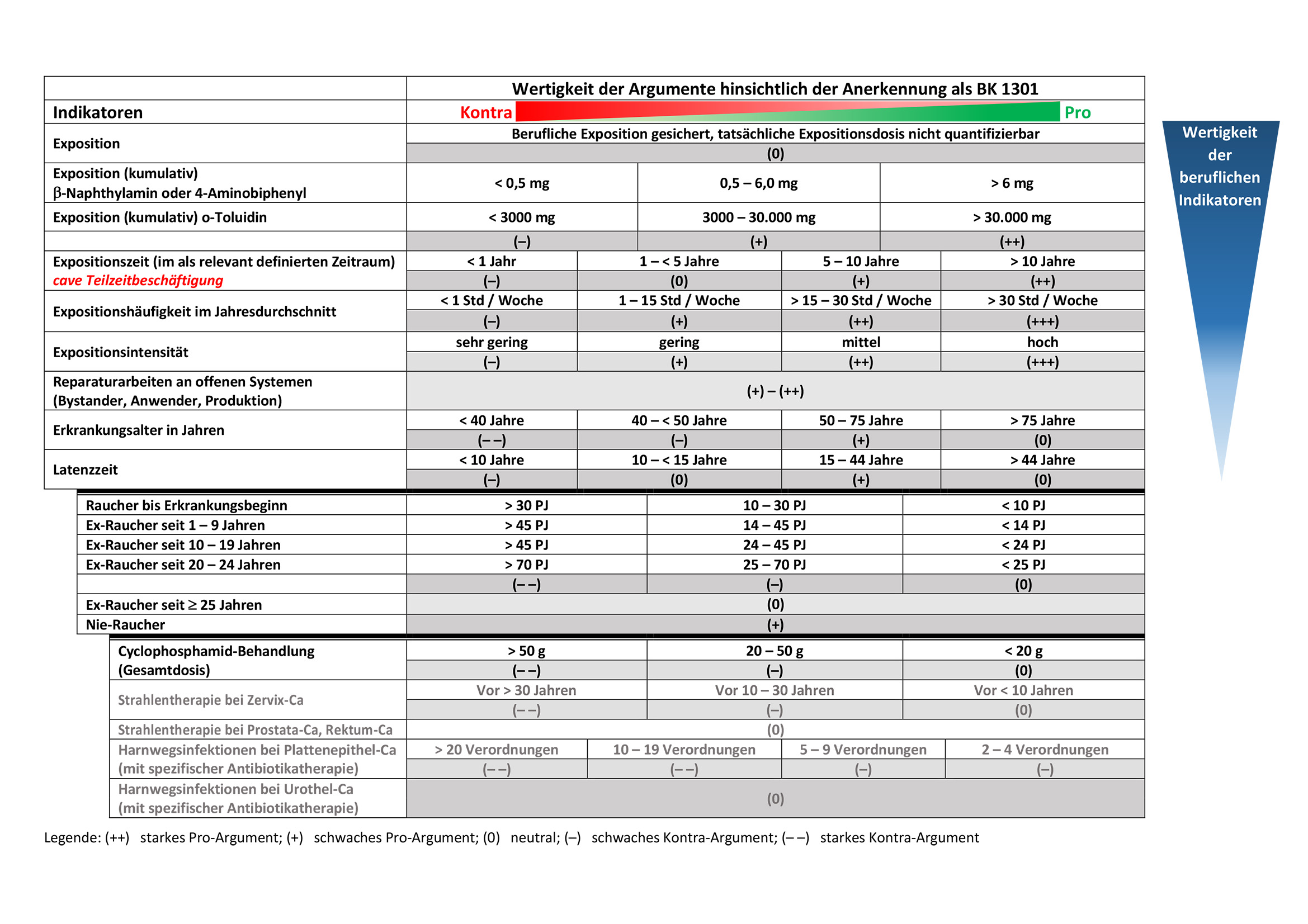

Angesichts dieser Herausforderungen bestand der Bedarf für konsentierte Anerkennungskriterien insbesondere auch, um eine Gleichbehandlung von Versicherten gewährleisten zu können. Dazu fand im Rahmen eines DGUV-geförderten Forschungsvorhabens in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin (DGAUM) im Jahr 2021 ein Workshop zum Thema „Expositionsabschätzung für das Harnblasenkrebsrisiko durch aromatische Amine“ statt. Teilnehmende Expertinnen und Experten veröffentlichten im Anschluss die sogenannte BK 1301-Matrix als Algorithmus und Entscheidungshilfe für eine Zusammenhangsbegutachtung (Weistenhöfer et al. 2022a). Diese soll es ermöglichen, anhand verschiedener Bewertungskriterien zu beurteilen, ob ein Zusammenhang zwischen der beruflichen Einwirkung krebserzeugender aromatischer Amine und der Krebsentstehung der ableitenden Harnwege hinreichend wahrscheinlich ist, um so das Vorliegen einer BK-Nr. 1301 begründen zu können ( Abb. 1).

Ausmaß der beruflichen Exposition ist das entscheidende Kriterium

Ist das Ausmaß der Exposition ausreichend quantifizierbar, stellt die kumulative Expositionsdosis das höchstrangige Bewertungskriterium dar. Dazu wurden Orientierungsbereiche für die krebserzeugenden aromatischen Amine 2-NA, 4-ABP und o-Toluidin festgelegt. Seinerzeit durch das IPA abgeleitete Orientierungsmaße fließen hierbei als obere Intervallgrenzen ein, deren Überschreiten dann stark für einen Kausalzusammenhang spricht (Weiss et al. 2010). Die besondere Wertigkeit der BK 1301-Matrix liegt jedoch auch darin, dass sie aufgrund verschiedener weiterer Bewertungs-Indikatoren, wie Expositionszeit, -häufigkeit und -intensität auch in solchen Fällen anwendbar ist, in denen eine quantitative Abschätzung der kumulativen Exposition nicht möglich ist.

Es ist wichtig zu betonen, dass es sich bei der BK-Matrix nicht um einen Additionsscore handelt (Weistenhöfer et al. 2022b). In der Praxis kann dies bedeuten, dass bei mehreren weniger relevanten Pro-Argumenten wie niedrigem Erkrankungsalter, dem Fehlen sonstiger Risikofaktoren wie dem Rauchen das Vorliegen nur eines, aber gewichtigeren Kontra-Arguments, wie zum Beispiel eine zu geringe Exposition, die Anerkennung der Erkrankung als BK-Nr. 1301 dennoch nicht empfohlen werden kann. Umgekehrt bedeutet es aber auch, dass bei Personen mit hohem Tabakkonsum eine Anerkennung als BK-Nr. 1301 empfohlen werden kann, wenn gleichzeitig eine als relevant angesehene berufliche Exposition vorliegt.

Harnblasenkrebs bei einem Maler – eine Berufskrankheit?

Im Rahmen einer Begutachtung sollte durch das IPA bewertet werden, ob bei einem an Harnblasenkrebs erkrankten Versicherten, der langjährig als Maler und Lackierer gearbeitet hat, eine BK-Nr. 1301 vorliegt. Aufgrund verschiedener gesundheitlicher Einschränkungen war eine persönliche Vorstellung des Versicherten nicht möglich. Es erfolgte deshalb eine Beurteilung nach Aktenlage.

Der Versicherte war im Alter von 77 Jahren an einem Harnblasentumor (Urothelkarzinom) erkrankt, der sich in einem frühen Stadium befand und auf die inneren Schichten der Blasenwand beschränkte. Da der Tumor endoskopisch im Gesunden entfernt werden konnte und sich anhand der einschlägigen Prognose-Scores statistisch kein hohes Risiko für ein Wiederauftreten ergab, folgten einer unauffälligen Nachresektion keine weiteren therapeutischen Maßnahmen.

Der Versicherte war seit den 1950er-Jahren bis in die 1980er-Jahre bei verschiedenen Betrieben als Maler und Lackierer beschäftigt. Den präventionsdienstlichen Ermittlungsberichten war zu entnehmen, dass er neben weiteren berufstypischen Arbeiten wiederkehrend Imprägnierungen mit Holzschutzmitteln im Außenbereich, beispielsweise an Zäunen, hölzernen Anbauten oder Holzschuppen, vornahm.

Gesundheitsschädliche Holzschutzmittel auf Teerölbasis verarbeitet

Bis zum Inkrafttreten der Teerölverordnung 1991 wurden für die Imprägnierung von Holz im Außenbereich häufig Produkte auf Steinkohleteerpechbasis verwendet, die relevante Mengen an krebserzeugenden aromatischen Aminen enthielten. Die Bezeichnung der Imprägnierungen trug häufig den Sammelbegriff Carbolineum. Eine typische Mischung, die aus 60 % Anthracenöl und 40 % Waschöl bestand, konnte 280 mg/kg 2-NA und 16 mg/kg 2-ABP enthalten (DGUV 2019). Das zusätzlich enthaltene o-Toluidin ist aufgrund der deutlich schwächeren krebserzeugenden Potenz von eher untergeordneter Bedeutung.

Wie stark war der Versicherte gegenüber aromatischen Aminen exponiert?

Die präventionsdienstlichen Ermittlungen ergaben, dass die Verarbeitung von Carbolineum über mehrere Jahre an insgesamt knapp 500 Arbeitstagen in den Trockenmonaten von April bis Oktober vollschichtig durchgeführt wurde. Da vom Versicherten aber auch großflächige Holzkonstruktionen zu beschichten waren, wurde zusätzlich zum Pinselauftrag in relevantem Umfang im Spritzverfahren gearbeitet. Die Ermittlungen ergaben, dass an ungefähr 300 vollschichtigen Arbeitstagen das Pinselverfahren und an 200 der Spritzauftrag zur Anwendung kamen.

Krebserzeugende aromatische Amine werden im Wesentlichen über die Atemwege und die Haut in den Organismus aufgenommen. Aufgrund der hohen Siedepunkte von 2-NA und 4-ABP und der damit verbundenen geringen Flüchtigkeit sowie der fast ausschließlichen Verwendung von Carbolineum im Außenbereich war im Falle des Versicherten überwiegend die dermale Exposition über Spritzer auf der Haut von Bedeutung.

Laut BK-Report Aromatische Amine gelangen beim Pinselauftrag arbeitstäglich zwischen 0,05 und 0,1 ml Carbolineum auf die Haut, was etwa 50 bis 100 mg Carbolineum entspricht (DGUV 2019). Unterstellt man einen Gehalt krebserzeugender aromatischer Amine von circa 290 μg/g im Carbolineum, ergibt sich, dass an 300 Tagen zwischen 4,4 und 8,7 mg an krebserzeugenden 2-NA-Äquivalenten die Haut kontaminierten. Untersuchungen haben gezeigt, dass nur ein Teil der auf die Haut gelangten 2-NA-Äquivalente die Haut auch tatsächlich durchdringen bzw. über den Arbeitstag hinweg aufgenommen werden (DGUV 2019; Dennerlein et al. 2017; Lüersen et al. 2006). Anhand dieser Erkenntnisse konnte abgeschätzt werden, dass über den Pinselauftrag wahrscheinlich zwischen 0,9 und 1,7 mg an krebserzeugenden 2-NA-Äquivalenten aufgenommen wurden.

Beim Spritzauftrag war hingegen von großflächigerer Hautkontamination auszugehen. Laut BK-Report kann beim Spritzauftrag bis zu 1 ml (1 g) Carbolineum arbeitstäglich auf die Haut gelangen. Hier war davon auszugehen, dass etwa 12 mg 2-NA-Äquivalente in den Organismus aufgenommen wurden.

Es konnte somit abgeschätzt werden, dass der Versicherte kumulativ etwa 12 bis 14 mg 2-NA-Äquivalente durch Verarbeitung von Carbolineum über die Haut aufnahm. Darüber hinaus war von einer geringen, nicht quantifizierbaren inhalativen Belastung beim Spritzauftrag auszugehen. Außerdem war zusätzlich bis Ende der 1960er-Jahre von einer ebenfalls nicht quantifizierbaren Belastung durch Azofarbstoffe beim Ansetzen von Farben auszugehen, die krebserzeugende aromatische Amine abspalten können (DGUV 2019).

Gegenüberstellung möglicher Erkrankungsursachen und Bewertung

Die kumulative Dosis übersteigt bei dem Versicherten das über eine Analogiebetrachtung zum Tabakrauchen abgeschätzte Orientierungsmaß von 6 mg 2-NA deutlich (Weiss et al. 2010). Dies stellt nach der BK 1301-Matrix ein starkes Pro-Argument für einen Zusammenhang zwischen beruflicher Einwirkung und Erkrankung dar. Nachrangige Kriterien der Matrix zur Arbeitsplatzexposition wie Expositionsdauer und -intensität sind bei einer quantifizierbaren Dosis bereits enthalten und werden nicht zusätzlich bewertet (Weistenhöfer et al. 2022b). Gegen einen Kausalzusammenhang sprechen im Falle des Versicherten ein ausgeprägter inhalativer Tabakkonsum von circa 30 Packungsjahren bis zum Erkrankungszeitpunkt. Auch das eher hohe Alter zum Diagnosezeitpunkt und die sehr lange Latenzzeit von mehr als 50 Jahren zwischen Expositionsbeginn und Diagnose sprechen eher nicht für einen Zusammenhang. Dennoch ergab sich in der abschließenden Bewertung, dass das höchstrangige Kriterium der Expositionsdosis bei Überschreitung des oberen Orientierungsbereichs um mehr als 100 % eine wesentliche Mitverursachung der Exposition gegenüber krebserzeugenden aromatischen Aminen hinreichend wahrscheinlich machte. Die Anerkennung einer BK-Nr. 1301 wurde somit vorgeschlagen. Die Minderung der Erwerbsfähigkeit wurde nach den einschlägigen Bewertungskriterien zunächst mit 50 von Hundert eingeschätzt (Schöps et al. 2016).

Fazit

Durch dieses Fallbeispiel wird deutlich, wie die BK 1301-Matrix bei einer objektiven Entscheidungsfindung unterstützen kann. Aspekte, die für oder gegen einen Zusammenhang sprechen, können nachvollziehbar gewichtet werden. Wie in diesem Fall ist für die Bewertung eine möglichst genaue und detaillierte Beschreibung der Expositionsverhältnisse des Präventionsdienstes unerlässlich.

Die BK 1301-Matrix ist ein gutes Beispiel, wie ein Expertenkonsens im Hinblick auf BK-Tatbestände zu krebserzeugenden Gefahrstoffen ohne ein in der Legaldefinition verankertes Dosismaß möglich ist. Weitere Optimierungs- und Konkretisierungsbedarfe wurden bereits im DGUV-Fachgespräch zu aromatischen Aminen und Krebs der Harnwege diskutiert und sind Gegenstand ergänzender Projekte unter Beteiligung des Autorenteams (u. a. eine DGUV-Begutachtungsempfehlung) (DGUV 2023).

Autoren/Autorinnen

Prof. Dr. Thomas Brüning

Dr. Christian Eisenhawer

Dr. Heiko U. Käfferlein

Dr. Simon Weidhaas

IPA

Literatur

AWMF. S3-Leitlinie Harnblasenkarzinom, 2020.

Dennerlein K, Göen T, Zobel M, Boos AM, Drexler H, Kilo S. Dermal penetration and resorption of beta-naphthylamine and N-phenyl-beta-naphthylamine from lubricants in an ex vivo human skin model. Chemosphere 2017; 185: 934–941. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.07.070.

DFG. MAK- und BAT-Werte-Liste 2024. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Beurteilungswerte in biologischem Material.

DGUV. BK-Report 1/2019 „Aromatische Amine“. 2019.

DGUV. DGUV-Fachgespräch zur Expositionsermittlung und -bewertung bei aromatischen Aminen. IPA Journal 2023; 02: 14–19

Lüersen L, Wellner T, Koch HM, Angerer J, Drexler H, Korinth G. Penetration of beta-naphthylamine and o-toluidine through human skin in vitro. Arch Toxicol 2006; 80: 644–646. DOI: 10.1007/s00204-006-0095-z.

RKI. Krebs in Deutschland 2019/2020. 2020

Schöps W, Jungmann P, Zellner M, Zumbe J, Golka K. Tumoren der ableitenden Harnwege. Erkrankt durch berufliche Exposition. Uro-News 2016; 20: 23–31

Weiss T, Bruening, T, Henry, J. Bewertung der beruflichen (Mit-) Verursachung von Harnblasenkrebserkrankungen unter Berücksichtigung der quantitativen Abschätzung der Einwirkung der aromatischen Amine 2-Naphthylamin, 4-Aminobiphenyl und o-Toluidin. In: ASU 2010; 45:222.235

Weistenhöfer W, Golka K, Bolm-Audorff U, Bolt M, Brüning T, Hallier E et al. Das beruflich bedingte Harnblasenkarzinom – Die BK 1301-Matrix als Algorithmus und Entscheidungshilfe für eine Zusammenhangsbegutachtung. ASU 2022a; 57: 177–189. DOI: 10.17147/asu-1-174375.

Weistenhöfer W et al. Antwort auf den Leserbrief von Pucknat et al. Das beruflich bedingte Hanblasenkarzinom. Die BK 1301-Matrix als Algorithmus und Entscheidungshilfe für eine Zusammenhangsbegutachtung. ASU 2022b; 57: 591-593.