IPA Journal 03/2024

Für Sie gelesen

Bild: B. Naurath, IPA

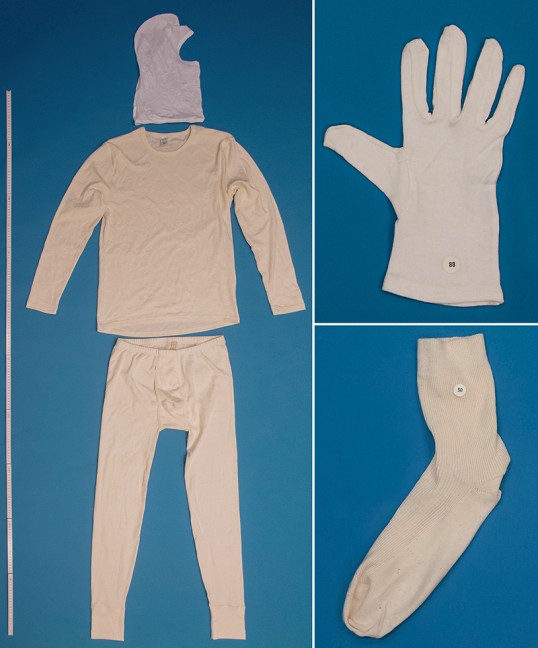

Baumwollunterwäsche als Werkzeug für die Ganzkörperdosimetrie von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen bei Feuerwehrangehörigen

Koslitz S, Taeger D, Heinrich B, Köster D, Pelzl T, Käfferlein HU, Pitzke K, Brüning T, Behrens T. Cotton undergarments as tool for polycyclic aromatic hydrocarbons whole body dosimetry of firefighters. J Occup Env Hygiene 2025 ; 22: 52–61 doi:10.1080/15459624.2024.2421017

Zur Bewertung der dermalen Exposition von Feuerwehrangehörigen (FA) während der Brandbekämpfung von realen Bränden wurde eine neu adaptierte Ganzkörperdosimetriemethode angewendet. So können polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) bestimmt werden, die sich auf der Haut absetzen würden, auch wenn die Feuerwehrangehörigen persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen.

Insgesamt 17 Feuerwehrangehörige trugen während der Brandbekämpfung Unterwäsche, Handschuhe, Socken sowie Sturmhauben aus Baumwolle unter ihrer regulären PSA. Nach der Brandbekämpfung wurden an 21 vordefinierten Stellen sowie weiteren Stellen mit Rußablagerung Stoffteile mittels Hochleistungsflüssigchromatographie mit Fluoreszenzdetektion (HPLC-FLD) auf 16 US-EPA-PAK und Benzo[a]pyren (B[a]P) untersucht. Hierbei waren aufgrund des Studiendesigns nur mittel- und schwerflüchtige PAK quantifizierbar. Detaillierte Informationen über die Feuerwehreinsätze wurden von den Feuerwehrangehörigen per Fragebogen erfasst.

Bei 70 % der Feuerwehrangehörigen konnte PAK in den Stoffstücken der unter der PSA getragenen Unterwäsche nachgewiesen werden. In 9 % der 309 ausgestanzten Stoffstücke konnten PAK oberhalb der Bestimmungsgrenze (Limit of Quantification, LOQ) quantifiziert werden. In den restlichen Stoffstanzen war die PAK-Konzentration für alle untersuchten PAK unterhalb der Bestimmungsgrenze, wobei die LOQ der einzelnen PAK bei <10 ng lagen. Die Konzentrationen waren nach der Brandbekämpfung in Wohngebäuden höher als nach Fahrzeugbränden oder Bränden im Freien. Phenanthren und Pyren waren die vorherrschenden PAK. Die höchste beobachtete Konzentration von 657 ng/g Phenanthren wurde in einer Hosentaschenöffnung gefunden. Ein Stoffstück enthielt B[a]P (103 ng/g), die Konzentration lag knapp über der Bestimmungsgrenze.

In der Studie des IPA konnte gezeigt werden, dass PAK sich bei der Brandbekämpfung auf der Haut der Feuerwehrangehörigen ablagern können und darüber in den Körper aufgenommen werden. Es hat sich durch die hier angewandte Ganzkörperdosimetrie erstmalig gezeigt, dass die aktuelle PSA die Aufnahme von PAK in der Regel gering hält. Es sind jedoch weitere Anstrengungen erforderlich, um die Exposition der Haut zu verringern, da PAK bekanntermaßen krebserregend für den Menschen sein können.

Der Autor

Dipl.-Chem. Stepahn Koslitz

IPA

Berufsbedingte Allergien und Klimawandel

Raulf M, Annesi-Maesano. Occupational Allergy and climate change. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2025; 25: 83–87

Der Klimawandel beeinträchtigt die Arbeitsbedingungen auf verschiedene Arten. Dazu gehören Faktoren wie zunehmende Temperaturen, steigende UV-Strahlung sowie häufigere Extremwetterereignisse, die sowohl Beschäftigte, die in Innenräumen, als auch überwiegend in Außenbereichen arbeiten, branchenübergreifend betreffen. Allergische Erkrankungen der Atemwege und der Haut werden angesichts des Klimawandels zunehmen. Das Review fasst die aktuellen Aspekte sowohl der direkten wie auch der indirekten Folgen des Klimawandels bei verschiedenen Arbeitsbedingungen zusammen mit dem Fokus auf berufsbedingte Allergien.

Umweltfaktoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Allergien, wobei der Klimawandel die Häufigkeit, das Auftreten und den Schweregrad von Allergien verstärkt. Die zunehmende Komplexität moderner Arbeitsumgebungen erweitert das Spektrum der am Arbeitsplatz auftretenden Allergene und begünstigt damit die Zunahme allergischer Erkrankungen. Die zunehmenden Gesundheitsprobleme von Beschäftigten im Freien mit einer Pollenallergie können auf typische arbeitsbedingte Expositionen zurückzuführen sein, aber auch auf die verlängerte Pollensaison und die Einführung einiger neuer, zuvor nicht heimischer Pflanzen mit allergenem Potenzial. Darüber hinaus können Änderungen des Lebensstils, die auf die Förderung von Klimaschutz und Nachhaltigkeit abzielen, wie die Einführung von Insekten als Proteinquelle oder die Verwendung von Enzymen, ebenfalls zum Auftreten neuer Allergene an bestimmten Arbeitsplätzen beitragen.

All dies erfordert im Rahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz proaktive Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und zur Risikominderung.

Die Autorin

Dr. Monika Zaghow

IPA

Diagnose der Maschinenarbeiterlunge

Warfolomeow I. Gut zu wissen! Arbeitsmedizinische Informationen zur Diagnose der „Maschinenarbeiterlunge“. ASU 2024; 59: 392–393

Bei der sogenannten Maschinenarbeiterlunge handelt es sich um eine besondere Form der exogen-allergischen Alveolitis (EAA), die durch Tätigkeiten mit wassergemischten Kühlschmierstoffen (KSS) hervorgerufen werden kann. Die EAA ist ein selten auftretendes Krankheitsbild und stellt eine besondere Form der Atemwegserkrankung dar.

Auslöser sind in den meisten Fällen Proteinbestandteile aus organischen Materialien, die an Arbeitsplätzen oder bei bestimmten beruflichen beziehungsweise außerberuflichen Tätigkeiten vorkommen. Je nach betroffener Berufsgruppe beziehungsweise Exposition spricht man im Zusammenhang mit dieser Erkrankung von der Farmerlunge, der Befeuchterlunge oder der Vogelhalterlunge.

Im Zusammenhang mit der Maschinenarbeiterlunge wurden in Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) und dem IPA einige Bakterienarten aus KSS-Proben identifiziert, die in Verdacht stehen, eine EAA zu verursachen. Dabei handelt es sich unter anderem um sogenannte Pseudomonaden, insbesondere um Pseudomonas oleovorans, aber auch Mykobakterien wie das Mycobacterium immunogenum.

Für die Diagnose einer EAA gibt es verschiedene Kriterien. Eines der Hauptkriterien ist der Nachweis von der Diagnostik einen wichtigen Baustein darstellt. In diesem Zusammenhang weist die Autorin auf verschiedene vom IPA angebotene nicht kommerziell verfügbare Testsysteme hin, die speziell für diese Maschinenarbeiterlunge entwickelt wurden, sowie auf die Möglichkeit, einen „Antrag auf gutachterliche Untersuchung Antigen-spezifischer IgE/IgG-Antikörper“ im Rahmen eines Berufskrankheitenfeststellungsverfahrens zu stellen.

Die Autorin

Dr. Monika Zaghow

IPA